|

Subject: ОФФ: как бы вы ответили на этот вопрос. gen. So I’ll be interested to hear your thoughts on recent social, economic, jurisdictional and political developments in RussiaСпасибО! |

| нах? |

| Serge1985+1 |

| или "них":) |

| Это интервью? |

|

link 6.09.2011 13:31 |

| Правильный ответ: - Ага, щас! |

|

у нас ж скоро очередные выборы Интеллидженс ооооочень интересуется... |

|

$$$ "Позолоти ручку, и тогда ...." Survey on...... $$$ Тут не просто "ответили", а "подготовили исследование". |

| У Вас нет своего мнения?... |

| а у вас? |

| Сообщите о таких вопросах в ФСБ :)) |

| дык, 58-я ... |

| понятно все со статьями. Как бы вы ответили? |

| если вопрос задан на английском, то... 122 |

| - Will be happy to. You know my rates, don't you? |

|

eu_br а можете как нибудь раскрыть свой ответ....? а то меня "накрыло" вариантами... |

| В каком смысле "раскроете"? Цену согласуем - и сразу все thoughts выложу... |

|

20 ЛЕТ ПОСЛЕ СССР | 03.08.2011 Россия: без стабильности, без претензий, но с легкой тенью сожаления http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15294729,00.html http://www.dw-world.de/dw/0,,100074,00.html |

|

Джон Ланкастер в одиночку, Преимущественно ночью, Щёлкал носом — в нём был спрятан инфракрасный объектив; А потом в нормальном свете Представало в Интернете То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив: Например, клуб на улице Нагорной Но работать без подручных — Епифан казался жадным, "Вот и первое заданье: И ещё. Побрейтесь свеже. А за это, друг мой пьяный, — |

| Павел Андреевич, Вы — шпион? |

|

link 7.09.2011 7:35 |

| damn, it's all going downhill ......... (и немедленно выпил) |

| Кэп, а где же "(с)"? |

|

Те, кто знает, и так знает. А кто не знает, что толку от буковки? Они и про буковку, небось, тоже не знают. |

|

link 7.09.2011 8:07 |

| There are no "developments". There's only shit because Russia is reigned by mafia who are not interested in making the country better. Any more questions? |

|

Источники сведений стратегической разведки <> ... •Социология, включая сведения о населении, религии, образовании, национальных традициях и моральном духе народа. •Политическая информация, включая сведения о системе государственного управления, политических партиях, внешней политике. •Информация о различных политических деятелях и влиятельных лидерах в стране. <> http://ru.wikipedia.org/wiki/Стратегическая_разведка |

|

***Russia is reigned by mafia*** ЁПТЫТЬ!!! Организованная преступность пришла к власти в России в октябре 1917 года и с тех пор ни на секунду не уходила. Скоро этому режиму исполнится 100 лет. Так в чем же заключается новость? |

|

... не поймите меня правильно... ... это я призываю к оптимизму... всё - замечательно, а будет еще лучше!!! ... добро обязательно победит ... порок будет наказан ... как в "Гамлете"...:))) |

|

...а если непредвзято приглядеться, то можно увидеть, что преступность - это обратная сторона справедливости ... спросите любого на улице, что бы он(а) сделал(а), если бы ... - первое что скажет - "Поубивал(а) бы их всех!!!" |

|

link 7.09.2011 17:00 |

|

"спросите любого на улице, что бы он(а) сделал(а), если бы ... - первое что скажет - "Поубивал(а) бы их всех!!!" отличное подтверждение того, что добро не побеждает зло, а вовсе даже наоборот. Не уверен, что СССР был "откровенно бандитским" государством, - не могу сказать, сам там жил только до семи лет; одно точно - гнилостность России представляет собой настолько прогнившую гнилостность гнилья, что Союз рядом не валялся. |

|

...категорически не согласен... мне лично нынешняя Россия нравится в тыщу раз больше чем сортирный ССССССРРРРРР. По крайней мере со всех сторон не ебут мозги грёбаным коммунизмом ... Да, детям в СССР жить было неплохо - лагеря, школы бесплатные ... институты ... нннно потом начиналась взрослая жизнь и на этом сказка заканчивалась .... ..да ... со стороны СССР на многих производил хорошее впечатление, как красивые кожаные бутсы, если не знать, что они оба на одну ногу и на три размера меньше... А в нынешней России жить стало комфортнее ... по сравнению с говеным ССССССРРРРРРРРРРР - просто рай ... А с Америкой сравнивать просто глупо - они нас обогнали лет на 300 ... и кстати, тоже загнивает, причем довольно успешно ...:) |

| ... и не стоит забывать, что добро - это окончательно победившее зло ... так было, есть и будет ... селяви..:) |

|

это не я придумал «Добро можно делать только из зла, потому что больше его просто не из чего делать». Роберт Пенн Уоррен. Вся королевская рать |

|

link 8.09.2011 16:29 |

| Вот ваш афоризм "добро - это окончательно победившее зло" мне гораздо больше понравился. |

| И тут Остапа понесло.... Это я про стодвацатьтретего :-) |

|

123 + много :-) нащот пионэрских лагерей. Ну ты нашел о чем ностальгировать. Убогое меню, туалеты с дырками, где пол густо засыпан хлоркой, баня раз в две недели. Мои б дети не смогли и пары дней там провести. Щас можно в любую страну ехать отдыхать. Просто халява кончилась :-) |

|

А в Японии планируется в самом недалёком будущем достичь тотального высшего образования нации... Они идиёты? |

|

***нашел о чем ностальгировать*** ...ннну да, мне нравилось, особенно один раз, когда на Черном море был ... правда вожатые, суки, не давали купаться сколько хочешь ... но в остальном - красота... |

|

= Убогое меню, туалеты с дырками, где пол густо засыпан хлоркой, баня раз в две недели. Мои б дети не смогли и пары дней там провести. = Если мне память не изменяет - |

|

= Скоро этому режиму исполнится 100 лет. = Мне почему-то думается, что первая попытка строительства капитализма (с перерывами) длилась 67 лет. Потом было 50 лет режима. А потом начался маразм и карнавал мышей. |

|

баня в лагере (и даже в армии) - раз в неделю. а мои дети принимают душ дважды в день. period |

| Чё, такая работа грязная, что ли? |

|

Dmitry G, Я как то вас воспринимал, как более серьезного человека. Ан нет, тупой совок хохмач |

|

D-50 = а мои дети принимают душ дважды в день. period = А Клинтон родился в доме без горячей воды и с удобствами во дворе. И что? |

|

Да то, что мир не стоит на месте, Гуркх. Иначе срубите себе избу с удобствами во дворе, выбросьте ботинки, свяжите себе лапти и лабайте на балалайке по вечерам вместо выстукивания херни на киборде. |

|

link 9.09.2011 0:28 |

|

\\ а мои дети принимают душ дважды в день. period \\ \\ Я как то вас воспринимал, как более серьезного человека. Ан нет, тупой совок хохмач \\ действительно - как можно! |

|

А я Вас как воспринимал, так и воспринимаю. Без ошибки :) Period. Мон шер ами D. |

|

link 9.09.2011 5:43 |

| D-50 не перестает меня радовать))) Дай вам бог здоровья! Серьезно. |

|

***срубите себе избу с удобствами во дворе, выбросьте ботинки, свяжите себе лапти и лабайте *** ....дык ... уже многие так и делают ... и я не могу сказать что они совсем уж неправы ... http://dreamco.ru/2006/05/19/daunshifting-strashnyiy-son-hr-spetsialistov |

| Неужели внуки D-50 будут принимать душ три раза в день??? O_o |

| какие тут интимные подробности пошли... |

| Doodie, вероятно, в светлом экономическом будущем потомки D-50 вообще круглые сутки не будут вылазить из ванны (или душевой капсулы) - 24/7 splendid shower life. а на работу вместо всех пускай китайцы ходят. |

| Murlena, ответить на Ваш вопрос лично я не могу, поскольку после 1991 г. и особенно в последние годы развития ни в какой из этих сфер не наблюдается, про обратный процесс в любой из указанной Вами областей могу аргументированно ответить в личном режиме, если захотите, т.к. большинство из посещающих этот ресурс эту точку зрения не поддержит, и не хочу в очередной раз прослыть отрицательным героем, коим на самом деле я не являюсь :) |

| А я вот и в свое "несовковое" детство ездила в лагерь, где туалеты деревянные с дырками... и не все даже хлоркой были засыпаны... А маме по роду проф.деятельности приходилось в 90-е - 2000-е за лето посещать не менее, чем по десятку лагерей и - о ужас! - во МНОГИХ из них, по ее словам, была именно такая ситуация. |

| tarantula, да, и будут специальные душевые пионэрские лагеря. Обширное меню, туалеты без дырок, где на полу нет хлорки, спец. баня два раза в неделю. |

| точно, это будет душ-туалет будущего - справляешь нужду, нужда мнговенно очищается по специальной технологии и тут же выпадает на тебя в виде роскошных ионизированных теплых капель. |

|

И, что характерно, на нагревание капель не расходуется никакой энергии - только тепло собственного организьма. Вот оно, нанобудущее! |

| а для поклонников голден шауэра можно даже сохранить или сымитировать оригинальный цвет! |

| tarantula, и запах :))) |

| подводный мир, вот как в продинутых западных странах готовятся к всемирному потопу, а мы опять отстаем :( |

| удовольствия будущего на любой вкус, цвет и запах.. |

| ах да, память ни к черту, ведь продвинутая московская золотая молодежь уже пытается продвинуть новый тренд в массы, в регионы... |

| мокрая позолоченная молодежь трендсеттит в глубинке? ну наконец-то. ведь нужно как-то выровнять хоть что-то в нашей стране. если это не финансовые потоки и средние заработки, то пусть хотя бы модная философия жизни. |

|

"в светлом экономическом будущем потомки D-50 вообще круглые сутки не будут вылазить из ванны (или душевой капсулы)" И в каждой будет по телевизору. Ибо, насколько мне помнится, у D-50 не укладывается в голове, что в 21-ом веке персональный телевизор есть не у каждого жителя планеты. |

| Телек обязательно! Чтобы заодно промывать мозги (и дебилизировать)! |

| телевизор будет имплантироваться в сетчатку глаза, даже обоих глаз, и на них будут транслироваться круглые сутки каналы, которые говорят только правду про божественный капиталистический строй и иногда, чтобы был контраст, будут вспоминать про Россию, в которой не каждый может позволить себе такой приятный и омолаживающий непрерывный душ.... |

| ...и совок, в котором все лабали в лаптях на балалайках и, видимо, запускали в космос деревянные летательные аппараты с хохломской росписью... |

| НБ: с удобствами "во дворе". Кстати!!! у Гагарина в ракете ДУША НЕ БЫЛО. Вот оно - темное-темное советское прошлое... |

|

Дорогие мои хохмачи. Неужели у нас разное понимание вот таких вот каментов В 70-х половина лагерей была с горячей водой и благоустроенными туалетами. Места надо было знать. Ну это ж ужос. А кому то повезло родится в семье у Абрамовича, а еще кому-то в семье министра Иванова, и теперь вдобавок к отсутствию финансовых проблем его сын может безнаказанно давить граждан своей страны. Фразочка "Места надо знать" из этой серии, правда? То есть быдло пусть знает свое место? Вы не замечаете соотвествий. Блин, как например коммунисты, будучи ярыми атеистами, поставили усыпальницу с трупом посреди Красной Площади, и считают это нормальным :-), и за них ДО СИХ ПОР голосуют в России. |

|

link 9.09.2011 9:14 |

| D-50, а вы бы за кого голосовали в современной России? |

|

КЖ, Честно, не знаю. Но точно не за комми. Эта партия запрещена в ряде стран вообще, также как и нацисткая. У нас выборам не придают сакрального смысла. Обычно перед выборами дается информацию, за кого ТЕБЕ ЛИЧНО выгодно голосовать в ДАННЫЙ момент. Например, в зависимости от дохода, количества членов семей и т.п.В общем неполитизированно все так, одним словом. |

| а наша Родина просто пока что встала на натуралистичный путь развития, у нас естественный отбор и закон природы... |

|

а у нас политики нет, D-50 не, ну честно, нет. выборов нет. есть шоу. парламента нет. есть куклы. свободы слова нет. есть свобода вести себя как животное. но самое главное - ни выборы, ни парламент, ни свободы, ни политики в целом нам не надо. просто не надо, и все. да, мы такие, Ваши сородичи. И что? |

|

link 9.09.2011 9:34 |

| ну вот - о душе поговорили, теперь о политике... |

| осталось о душЕ? =))) |

|

*вы бы за кого голосовали в современной России?* наверное, за Охлобыстина, он же империю восстановить обещает :) |

| либо против всех, либо остаться дома |

|

Секса нет душа нет политики нет Приходится заполнять пустое место духовностью ) |

| Murlena, удовлетворены ли Вы ответами? :) |

| OGur4ik, как она может удовлетвориться, если: 1) D-50 еще не вышел на проектную мощность; 2) Здесь не появился прямой антипод нашего D-50. |

|

|

| Мало вам вони из туалетов с дыркой в полу? |

|

link 9.09.2011 10:20 |

| D-50, вы удивитесь, но в России тоже, мне кажется, не предают сакрального смысла, и так все ясно))). У вас, как я понимаю, это в Англии? Для вас Россия - это уже чужая страна, а россияне - чужаки? |

| КЖ, не пытайтесь, не поймете, пока не попробуете. В смысле - эмиграцию |

| ну ладно, хрен с ним, да, D-50, у нас все плохо, но что нам делать? |

|

link 9.09.2011 10:42 |

|

*но что нам делать?* И кто виноват? |

|

да пофиг кто виноват, не надо зацикливаться на этом исконно русском вопросе :) 3 |

|

у нас тут все плохо! фу! бе-бе-бе! я побежал к ним. прибежал к ним, отдышлся: я к вам, а то у них там все плохо, фу, бе-бе-бе! залез в интернет: я уже у них. у вас там все плохо! фу! бе-бе-бе! гребаный детский сад, что это за разговоры? где оно, новообретенное конструктивное/позитивное западное мышление? давайте уже, приглашайте всех к себе, где хорошо, хотя бы по 5 человек в каждой комнате на первое время у себя разместите, пока гости нормальную работу там у вас не справят. так все нахрен и свалим отсюда потихоньку! |

|

link 9.09.2011 10:56 |

| Действительно не понять эммиграцию, пока не попробуешь. Просто уже надоело, у вас, у нас. А мы хорошие и цививилизованные, а вы плохие и колхозники. Заезженная пластинка. Вроде взрослые люди. Не могу понять. И не могу понять, почему нам настойчиво начинают объяснять, что нужно делать и как нужно жить. Вы же уехали. Возвращайтесь и сделайте. Теоретики, блин. Пишите президенту, организуйте партию и революцию, вот тогда можно слушать. А если боитесь, то тогда сидите и язык кое-куда засуньте. А на сайте сидят в своем большинстве обычные нормальные и думающие люди и залечивать здесь ничего не надо. Расстроили меня опять. |

| Он раньше понял, что фу! бе-бе-бе! И вам бестолочам рассказывает, делится. Когда поймете, и вы побежите. Только ноги все равно самим переставлять надо |

|

link 9.09.2011 11:00 |

|

tarantula + много (особенно про китайцев понравилось, тоже не люблю работать)))) Да, пригласите меня к себе. Обещаю себя очень хорошо вести, а не как обычно. Вы просто офигеете какой я политкорректный и внимательный. Пример с меня замучаетесь брать))) |

|

"Пишите президенту" "организуйте партию и революцию" КЖ, |

|

Считайте, что он иносказательно приглашает. Теперь вперед, за визой |

| Oo, т.е. вы готовы приютить небольшую русскую семью на первое время? Я же не могу с семьей вот так все бросить и полететь сломы голову, где мы там жить будем? |

|

"А если боитесь, то тогда сидите и язык кое-куда засуньте" Это вы о чьей реакции? Откуда у вас такой опыт? На западе нет нужды в подобной процедуре. |

|

link 9.09.2011 11:12 |

|

Serge1985, спасибо, что читаете мои посты, приятно удивлен))) понимаете, вежливые заграничные люди сначала должны честно предупредить президента, что скоро они приедут в Россию и все будет по-новому и по-правильному, что лучше правительству подобру-поздорову уехать, потому что они злые и жадные гномы. Потому что приедут настолько добрые, приятные и политкорректные люди, которые своими волшебными розовыми пистиками доброты расстреляют все неправильное, грязное и несправедливое, что дальше уже фантазии не хватает)))) |

|

Знаете, когда я приехал, меня вот так и приютили поляки. А в Аргентине кто при церкви обитал, кто комнатку на четырех делил, кто на куче песка спал. Время было такое, что радовались тому, что вырвались. Молодым этого уже не понять. |

| ну он пускай иносказательно. а вы, Oo, давайте уже, вышлите конкретные приглашения всем форумчанам. и они, хоть и бестолочи, но сразу начнут за визой ноги переставлять. |

|

Oo, Вы, пожалуйста, от прямого вопроса не уходите, Вы сможете? Вы, я так понимаю, в Канаде, Ваша локация меня вполне устраивает, но я не могу своих детей 5ти лет и 7ми месяцев отроду на куче песка пристраивать. |

|

tarantula Законы другого государства нужно знать. Приглашения работают только для близких родственников. Будь у меня достаточно места в доме, пригласил бы весь форум. Но со съемом жилья проблем не будет. |

| Оо, Вы всерьез предлагаете присутствующим здесь на форуме людям всё бросить и сломя голову вырваться из России, чтобы в Аргентине спать на песке или при церкви? |

| а чего снимать-то, у меня тут собственное есть |

|

link 9.09.2011 11:26 |

| Оо, приезжайте в любой город страны, проблем со съемом жилья тоже не будет) |

|

Segun Где вы увидели вое приглашение? Если серьезно, то эмиграция - сложный, болезненный, часто мучительный процесс. Каждый должен созреть и решить для себя сам. Очено многим он не под силу. Ведь не всем же везет, тогда приходится бороться. Но если бы у меня снова встал такой выбор, я бы ехал без колебаний. А оставшимся, тем кому трудно, я просто сочувствую. Мне страна все равно не безразлична. Корни еще не отмерли. |

| Корр. Мое |

|

Segun, Зачем передергивать? Ведь спор то из-за чего начался? 123 сказал, что в нынешней России жить лучше, чем в СССР. Так зачем из нее вырываться? А Оо уехал из СССР, так же как и я в 87. А это разные вещи. Многие здесь и не знают, каково было жить в 60-80 в Союзе, зато уверены, что замечательно. |

| Doodie, я поехал для начала сам. Когда выбрался из песка и смог оплатить , перевез семью. Всего добивался сам, на помощь не расчитывал. Но в мире много очень добрых людей. Как ни странно, поляки, итальянцы, филиппинцы, американцы помогли мне гораздо больше, чем земляки. |

|

может быть 123 пилиционэр, или в партии, кто его знает почему ему сейчас хорошо? может его в СССР в партию или милиционэры не брали? D-50, в чем проблема, 123ему ведь хорошо, и Вы приезжайте, пусть Вам тожехорошо будет, как всем нам, со съемом жилья проблем не будет, вода у нас дешевле, будете, не дожидаясь внуков, три раза в день мыться, ждать? |

| Oo, не хотите исправить ошибки земляков? |

|

link 9.09.2011 11:45 |

|

Друзья мои, кто не знает, Советский Союз давно развалился. Я родился в 80-м году и искренне бы желал своему ребенку такое же детство, какое было у меня. Как было во взрослой жизни, мне трудно судить. Вы бы еще в 1812 году уехали))), тогда бы за Наполеона поговорили))) |

|

D-50, так вот и я думаю, почему Oo пишет: "Он раньше понял, что фу! бе-бе-бе! И вам бестолочам рассказывает, делится. Когда поймете, и вы побежите." Вроде как СССР уж двадцать лет как нет, а желающих его попинать мертвого нисколько не уменьшается. Что характерно, много таких желающих за бугром, в то время как здесь, в России, люди в большинстве своем живут себе как живется, оставив СССР с его достоинствами и недостатками в прошлом. Но вот многим разного толка либералам здесь и эмигрантам там СССР до сих пор покоя не дает. Ребята, расслабьтесь, повторю - СССР уже двадцать лет как нет! |

| Союза юридически нет, а народы-то остались =) |

|

link 9.09.2011 11:48 |

| Segun, плюсую! |

| Doodie, по возможности исправляю. Но только помогаю. Основную работу человек должен делать сам. |

|

link 9.09.2011 11:57 |

|

Oo, при всем моем уважении... какая глубокая мысль в последнем предложении крайнего поста))) |

|

Segun Так ведь обращение к тем, кому плохо. Если вам хорошо - проигнорируюте спокойно Официальные масс-медиа горюют о миллионах покидающих Россию. Это о тех, которые поняли. |

| Классика жанра, копайте глубже. Там есть еще. |

|

link 9.09.2011 12:01 |

|

Oo, при всем моем уважении... не совсем так. Нельзя считать тех, кто остался, недолюдьми. А это в некоторых постах сквозит. И это бесит, потому что неправда. |

| Oo, тоже мелко копаете... Заходил сюда как-то skymaster, тот нас вообще от грязной порочной Земли к небесным учителям звал. |

|

Два последних поста не понял. Кто и кого считает недолюдьми? Чем я вас просквозил? Иронией по поводу ващей резкости и запальчивости? Перечитайте сначала себя. При чем здесь skymaster? |

|

Oo, еще раз, Ваши слова: "Он раньше понял, что фу! бе-бе-бе! И вам бестолочам рассказывает, делится. Когда поймете, и вы побежите." И судя по всему, Вы обращаетесь к бестолочам, которым, как Вы наверняка знаете, плохо, но которые сами этого не понимают, потому что бестолочи. И только поэтому до сих пор не побежали, как побежали умные. Таким образом, в Ваших словах Вы называете всех кто не побежал бестолочами. |

|

link 9.09.2011 12:13 |

|

Оо, Есть у нас учителя))) |

|

link 9.09.2011 12:13 |

| кто не пробовал наркотики - не модный, у кого было мало сексуальных партнеров - тот не активный, кто не ездит под 200 километров в час - тот медленный, кто не рубится на улице один с толпой хулиганов - тот трус, кто не уехал - тот ленивый и тупой?) |

|

Вы правы, слово "бестолочи" задевает. Я надеялся, вы почуствуете юмористическую окраску. Извините все, кого задело. На сегодня прощаюсь. Дела. |

| ну вот, не дали мне привести пример с кавказцами, которые своих родных и не совсем родных и совсем не родных сюда привозят, сами находят им жилье, помогают деньгами на первых порах, находят им работу, и помогают со всеми проблемами. Далеко русским до них, хоть куда они уедут и хоть сколько проживут там, потому что все надо самим, иначе не русский ты... |

| А действительно, за кого бы голосовали в России те, кто понял и уехал? Что не за коммунистов - это понятно. Ясно также, что не за единоросов. Неужели за Чубайса и Немцова? Других, вроде как, и не осталось. Яблоко совсем сдохло... |

| надо, чтоб Oo создал (а небось уже есть. тогда укрепил!) диаспору русских канадцев и выступил с инициативой её укомплектования всеми желающими россиянами - это можно пролоббировать на самом верху. можно лдаже покопаться в истории как следует и вытащить на порицание мировой общественности какие-нибудь вопиющие факты (ну или тщательно сфабриковать исторические документы) жестокого угнетения россиян канадцами (по аналогии с возмездием за немецко-еврейские репрессии). вот это будет поступок. его внесут в википедию. и мы как из пистолета беспрепятственно побежим под кленово-листочную эгиду, а FUUUU и Бебебе со временем станет благополучной китайской провинцией. и всем будет хорошо, по обе стороны океана. |

|

Doodie... вы меня не так поняли ... "лучше" и "хорошо" это воще разные абсолютно разные понятия ... я бы даже сказал - философские категории ... ... ннну мне, допустим, сейчас лучше, а, допустим, Горбачеву - сейчас хуже, чем при советской власти ... ну и что? ...лучше всех сейчас, безусловно Ельцину, но он, как мудрый человек, выбрал абсолютно беспроигрышный вариант и не прогадал ... :))) |

|

...ндяааа... стабильность - залог процветания ... ну ничё не меняется в этой стране... Некрасов Н.А. / Кому на Руси жить хорошо В каком году — рассчитывай, ........................................................ |

|

Нас зажгли идей пожаром Ленин, Сталин и Хрущев. Если ты гореть не будешь, Если я гореть не буду, То гори оно, пожалуй, Синим пламенем, вааще! Брежнев был и был Андропов, Все путем, щас правит Путин Кто урвал, а кто прохлопал Дураков полно как прежде, В мавзолее спит Ульянов, Путин потен от натуги, А куда ведет дорога Если надо – круто сразу Наконец свобода слова, Нам бы снова взять на мушку |

| да, не меняется. потому что Оо сидит там у себя сложа руки, вместо того, чтоб пойти и договориться с диаспорой насчет переброса пацанов через границу, а 123 с двоеточием с головой ударился в перепост русской классики, как будто её никто в школе не читал. поболтали и разошлись. |

|

... да я всю жизнь пытался понять ... за каким херОм мы в школе проходили "Горе от ума", "Кому на Руси жить хорошо", "Историю города Глупова", "Путешествие из Петербурга в Москву" ... это же сплошная антисоветчина в чистом виде. А Радищев - это воще расист, потому что "чудовище ебло, озорно, стозевно и лайя" - это, если вдуматься, и есть великий русский народ ... а вовсе не царские чиновники... Вот теперь начинаю понимать - это нас в якобы шутливой форме ... какбе осуждая ...ну, так, ненавязчиво, приучали к будущей взрослой жизни ... иносказательно давали установку на будущее ... помогали разобраться что к чему, кто в стране главный, а кто - так себе ... "перхоть" (как сейчас в правительстве "народные избранники" называют между собой пресловутый "народ") dixi... :) |

|

123, вот скажите: Вы в армии тоже из опущенных рабов в деды путь прошли, и над салагами потом измывались, и домой вернулись подонком? |

|

....:))).... нееее ...я в армии не служил ... спсибо за внимание... а вам, судя по вопросу, довелось?... |

|

...судя по возрасту, да... но вы не расстраивайтесь ... это не ваша вина ... хорошо что сейчас вроде переходят на профессиональную армию... есть надежда, что этот механизм воспроизводства подонков будет окончательно демонтирован ... |

|

...неееее, я бы вас конечно обманул, если бы сказал что армия в Советском Союзе, служила только для того, что воспитывать опору режима... были и другие задачи.. Например, в конце 70-х, в стране сложилась совершенно нетерпимая для бандитской верхушки ситуация, когда страна, оказалась в стороне от мирового наркотрафика. Изоляция страны, служившая укреплению режима, здесь сыграла отрицательную роль, лишая советскую молодежь доступа к наркотикам. Было принято решение использовать американский опыт - когда в результате войны во Вьетнаме, огромное количество американской молодежи приобщилось к потреблению дури. В 1979 году советский союз ввел войска в Афганистан. Одновременно решались две важнейшие задачи - создание рынка потребления наркоты (молодые солдаты) и каналов доставки (гробы, набитые наркотиками, и переправляемые через границу военной авицией) Обе задачи, как мы знаем, были успешно решены, после чего армия победоносно смоталась из Афганистана. |

|

да, у нас такая Родина, и нам не всем нравится, но, видимо, недостаточно, чтобы она для нас закончилась... http://www.youtube.com/watch?v=q5Kvv_nG-3Q |

| ... дык ... я ж и говорю ... всё нормалёк!... ничего особенного не происходит ... а тем, кто любит колбасу, политику (и переводы!!!), лучше не знать, как они делаются...;))) |

|

а вы чё, подумали что я кого-то осуждаю? гыы... ну подонки и подонки ... ну бандиты и бандиты ... ну правят и правят ... какая разница? ... видели африканскую саванну - какое буйство жизни - самое большое количество диких животны в мире - в Африке, в саванне. А знаете, кто там правит в животном мире? Да всякая сволочь, можно сказать, те же бандиты: львы, шакалы, гиены ... ни хрена полезного не делают, ничего не производят, только мочат бедных парнокопытных в сортире и без ... ... и ничего .. Будда говорит поэтому: «Знайте, что все существующее возникает из причин и условий и что оно во всех отношениях непостоянно». «Что кажется вечным — исчезнет; высокое снизится; где есть встреча—будет и разлука; все, что рождено, умрет». |

|

123: Да, довелось. А то, что Вам не довелось, показывает Ваша сентенция. Смешно вот так обобщать, не испробовав лично. Вы же не знаете, что и совсем по-другому бывало. Я служил честно, себя в обиду не давал и других не трогал. Подонком я вернулся или нет - не мне судить. Но есть, как минимум, десяток человек, которые считают, что нет :) |

|

Ну, Dmitry G, вы и даете!... :))) ... да я вовсе не имел в виду Вас лично ... существует закон больших чисел ... квантовые законы, наконец ... преступность общественной системы в целом совсем не обязательно означает, что КАЖДЫЙ член общества - негодяй ... так не бывает ... да это и не нужно организаторам тотально негодяйства ... они прекрасно понимают, что всегда существуют отклонения в ту или иную сторону ... вовсе не обязательно, чтобы все были активными подонками - вполне достаточно, чтобы все помалкивали и не возникали, когда у них на глазах творятся подлости ... вот и дожили до того, что обычные порядочные люди, вроде академика Сахарова - никакие не герои, а просто, активные неподонки, возведены уже чуть ли не в ранг святых на общем фоне честно отслуживших свое в армии, в Афганистане, в Чечне и т.п.................................................... |

| ... и вообще - все идет как полагается - энтропия побеждает, хаос торжествует ... ..:))) |

| Стороннее наблюдение устника (please indulge): интересно, как тут, на форуме (в большинстве) переводчиков развивается эта и другие подобные темы. Впечатление черно-белого - либо плохо, либо хорошо. Так и у многих переводчиков, очень плохо с переводом (на английский) нюансов и тонкостей. Английский по словарному запасу гораздо шире русского и, особенно начинающие, переводчики лепят сразу категоричные кальки, когда есть масса более нейтральных слов, но они не в активе и переводчик загоняет себя в угол. Любопытная проявляется параллельность. Я вижу куда она ведет, но еще не готов делать выводы. |

|

в том то и дело ... высказанная мысль уже звучит не так как была задумана... само устройство языка мешает .. что означает фраза "я его не люблю"? ... первым делом возникает вопрос - "за что?" ... "что он такого тебе сделал?" ... а мне допустим на него просто наплевать .. думал одно - а сказал совсем другое ... так и здесь - я говорю "бандитский режим!!!" ... сразу возникает впечателение, что это плохо ... очень плохо ... никуда не годится ... Родина в опасности!... ...на самом деле деле не все так однозначно. А как же, например, кровавый режим Пиночета? Если задуматься, что лучше - прочный, основательный, непоколебимый бандитский режим или кровавая междусобица, когда все отдельно взятые замечательные, культурные, кроткие как голуби и обаятельные люди выпускают друг другу кишки, только из-за разного цвета кожи, взглядов на религию, акцента и т.п. .... то я думаю многие будут не так категоричны в своем суждении... |

|

Английский по словарному запасу гораздо шире русского Требую источников и составных частей. Хотя бы трёх :)) |

|

link 10.09.2011 23:28 |

|

Дмитрий, что шире русского, я тоже не очень понял! Тоже хотелось бы примеров. Похоже, опять вам плюсую! |

|

Подсчитано, что в английском языке 2 миллиона слов, из них 1 миллион - научно-технические термины. В самом толстом словаре русского языка около 300 тыс. слов. Вот и крутимся... |

GLM/Google vs OED and Webster’s 3rd + AHD (4th Edition) Number of Words in the English Language: 1,010,649.7 в Большом академическом словаре зафиксировано 131 257 слов. Число, как видим, точное, но ответ на поставленный вопрос не то чтобы неточен или неполон - он условен и требует слишком многих оговорок, которые способны на порядок изменить это число. |

|

оговорок, которые способны на порядок изменить это число. Интересно, каких? Т.е., будет 1 312 570? |

|

http://magazines.russ.ru/znamia/2006/1/ep13.html Очень грустно, но не удивительно. По какой-бы теме я не работал - постоянно сталкиваешься с тем, что в русском одно слово а в английском несколько и не синонимы. |

|

link 11.09.2011 12:48 |

| ну вот, а вы говорите Гугль всех победит))) Хотел бы я посмотреть, как он завьюжит, когда в русском одно слово, а в "английском несколько и не синонимы"))) |

| похоже надо еще кофе сварить, а то ничего не понял. |

|

link 11.09.2011 13:10 |

|

после того, как попьете кофе... Вы знаете как работает логика Гугля? Хотелось бы увидеть на примерах русского языка и английского. |

| я разве что-нибудь сказал про Гугль? Dmitry G упомянул оговорки. Вот там, по моей ссылке, у Эпштейна, про них и написано, только они в другую сторону направлены. БАС, в отличие от Даля включает массу уменьшительно-ласкательных. И те гордые 130 тысяч в БАС, надо бы поделить в несколько раз. Или богатство великого и могучего ограничено матом и словами с -очк? |

|

link 11.09.2011 13:23 |

|

я не зря написал "завьюжит", как вы понимаете))), вот как это было переведено гуглем) ну вот, а вы говорите Гугль всех победит))) Хотел бы я посмотреть, как он завьюжит, когда в русском одно слово, а в "английском несколько и не синонимы"))) Well, as you say, Google will win all))) I wish I could see how he zavyuzhit, when the Russian one word, as in "English and some are not synonymous"))) |

|

link 11.09.2011 13:25 |

| Так нехирово могут рынки упасть, если финансовую информацию будет переводить Гуголь, а еще лучше контракты, там вообще песня))) |

| will win all? - это что означает? |

|

link 11.09.2011 13:40 |

|

Ну а я-то откуда знаю, лучше спросить у гугла))), я просто прогнал свою фразу через интернет-переводчик)))) А вот, как это было переведено, только не спрашивайте меня, что это значит)))) |

|

link 11.09.2011 13:41 |

|

Похоже, я ехал на машине, только давайте без вопросов))) а вот перевод) Looks like I was driving, let's just no question))) |

|

link 11.09.2011 13:43 |

| Смайлики особенно бесят, согласны?)) |

|

link 11.09.2011 13:44 |

|

Так нехирово могут рынки упасть, если финансовую информацию будет переводить Гуголь, а еще лучше контракты, там вообще песня))) а вот перевод: |

|

link 11.09.2011 13:46 |

|

последнее предложение особенно впечатляет, в России при заключении более хороших контрактов поют песни))) Вы поете?))) |

|

link 11.09.2011 13:49 |

|

Guys, do not feed Google have never let suffering))) Regards, classics of the genre Ребята, не кормите гугль вообще никогда, пусть мучается))) |

|

***"в английском несколько и не синонимы"*** мдяяя... в великом и могучем частенько бывает наоборот, например, богатое смыслами слово "писать" ... |

| ... или "Что здесь написано?" |

|

"подписанный" документ - каково, а? Страшно в руки взять...:) |

| всем огромное спасибо! Анкетку заполните? |

|

link 17.09.2011 19:50 |

| пустой топик |

|

Buick Добрый день. как с вами в "личном режиме" связаться? |

| По сабжу: "Ja, die hele fokken land is in sy moer!" (c) Koos Kombuis (кажется) :) |

|

|

link 20.09.2011 1:06 |

|

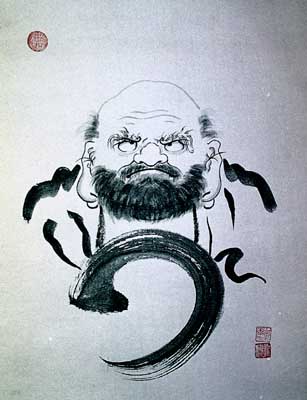

«Пишите президенту, организуйте партию и революцию, вот тогда можно слушать...» Поржал от души. А чё так хило — президенту? Может, лучше сразу этому ^, который на картинке? Низко берёте. |

|

Дружок... Этимологический словарь русского языка поможет тебе найти много интересной информации о совершенно привычных тебе словах и выражениях... Вдумайся в этимологию слова "писать", и ты осознаешь, что "написать [президенту]" и "обоссаться [от страха]" - это в сознании носителя русского языка два практически неразличимых понятия... |

|

123: ну как видишь, конкретные пацаны, как сказали, так и сделали с "выборами" президента :-). А чего можно ожидать он наследников комми. Хотя они конечно в отличие от банды Ленина уже не хотят мировой революции, потому, как хто ж им машины да айфоны делать будет. А вот отцы-основатели не стеснялись. Кстати, у Бунича прочитал, отчего произошло выражение "гидра контрреволюции". Так отважные братишки матросики называли связанных колючей проволокой 3-4 офицеров, которых они топили в море. Блин, не понимаю до сих пор людей, оправдывающих бандитский режим. |

| D-50 ... вы это все Классике жанра расскажите - это он у нас большой любитель СССР ... после первой не закусывает ... а кста ... тока что в голову пришло - почему такое странное название - СССР?... да это же не что иное, как произнесенное задом наперед, через жопу, РоСССия ... почему через жопу?... а у нас всё так делают ... (с) |

| Ахинею какую-то пуржат туточки англозассикатели, почитать книги на русском не мешало б и подсчитать квантитативное его величие в словесах. |

| ...ндаааа... французская революция ... английская ... русская ... ленин, сталин, гилер ... полпот ...а до них ацтеки, майя ... что-то у них слишком много общего - все эти человеческие жертвоприношения ... нну разумеется, повод каждый раз придумывается убедительный - борьба с контрреволюцией, то да сё ... но смысл один и тот же - человеческие жертвоприношения ... всё-таки очень сильно пахнет пришельцами ... |

| Кирюха тут уже скакал, экскременты свои роняя из эректуса. Да, и "Знамена" какие-то и статистику чужой расхристанной сережей брином души втемяшивали на ресурс линканув. Смешно. Сонм интеллектуальной шмары от Брайтона или Лексингтон-аве. |

|

Moto ... специально для Вашего эректуса... пусть порадуется...

Трупы заложников, найденные в херсонской ЧК в подвале дома Тюльпанова. |

| Дзянкую за картину. Да ЧК - это, как тут молва грит, мой орган. Неубедительно. |

|

> Английский по словарному запасу гораздо шире русского Кир, ну что? Кишка тонка мотивировать, а? |

| Moto, простите мне мое любопытство, но на каком языке вы все время разговариваете? |

| на пиджине, а что? |

| да нет, это не пиджин, пиджин легко понять, для того он и придуман |

| "Если тебе не нравится, как я излагаю, Купи себе у бога копирайт на русский язык" (БоГ) |

| вы под эндогенными веществами? |

| Нет, я экологически чист. |

| Мото, а надо? Как насчет просто сравнить OED (or Webster's third) и Большой академический? 600/450 тыс и 150 тыс соответственно. И это если упереться рогом и считать, что коробка и коробочка - два разных слова. Оставьте, право. |

|

Кирилл, сравнение - хороший подход. Самый верный. Только вот метод пополнения у словников разный. Если брать в расчет, то как вносится - да не шутки ради, а правды для - вся шелуха, в вебстеров словарь (уж видел я это много раз, перечитывая талмудически толстенный этот труд), то и русский язык будет как УГ, ведь он же хил и угрюм, всего-то БАС 150 тыщ собрал. У меня так стойко ощущается, что все в ШША очень умные и хорошие люди, только вот в славистике совершенные профаны. |

|

= У меня так стойко ощущается, что все в ШША очень умные и хорошие люди, только вот в славистике совершенные профаны.= Чем теплее климат, тем больше гуманитариев, и соответственно словесников. |

|

Меня учили в инсте одной простой истине: спасибо Н.А. Николиной и покойному А.Ф.Лосеву - язык в словари должен заносится только литературным, без привязки к его существующим вариациям - слэнг, профессионализмы, диалектизмы и тэ дэ и пыр. А это фиксируют западные словари, никакой кодификации. Ну и литература со времени Беовульфа у них куцая, как ни у кого другого. Про ШША я вообще молчу, кроме Витмена, По и Мэлвила нет никого )))) |

| Да, конечно же, все для показухи. Бас-то он исключительно литературный и без вариаций: "сирота, сиротка, сиротинка, сиротинушка" и все разные слова. Но общее направление аргументации в сторону патриотически настроенного растяжения электронной крайней плоти а ля Фоменко забавно и любопытно. Дерзайте на здоровье. Только вот и английский и английскую литературу похоже надо сильно подтягивать. |

| (застенчиво) ... а вот мне очччень нравится Джек Лондон ... имхо - гениальный писатель, по сравнению которым Достоевский просто отстой ... полное говно .... также как и Эдгар По ... дешевка ... |

|

Кирюха, надо изучать азы хотя бы типа "лингвистики" и знать о формо-/словообразующих аффиксальных морфемах хотя бы на уровне церковно-приходской школы. Ржунимагу. |

|

вебстеровским миллионом всё равно никто и близко не владеет :) а богатство и широта они не только в количестве лексем. |

|

123: о предпочтениях в иной ситуации, ждем кирюшкиного компетентного мнения, если оно выперднется из его эректуса спермотозойдом. |

|

...глубже надо смотреть ... словарный запас - это фигня ... будущее за иероглифами ...кстати, пользуюсь случаем заметить, что будущее - это хорошо забытое прошлое .... хотите знать, что с вами будет - изучайте |

|

link 2.10.2011 20:53 |

|

123: я искренне считаю, что вы гений. Свободное обращение к классике не очень бьется с нелогичным модерированием. Как объяснить, что человек не просто линия и общепринятая идеология, а гораздо сложнее? Будущего никто не видит, если видит, то делает. |

| КЖ, с прошедшим! |

|

link 2.10.2011 21:03 |

| Да ну нафиг, кололи антибиотики прямо в мою хитрую попу))). Кто возник? Чего говорят?)))) |

| В последнее время, Андрей, мне трудно тебя понять. |

|

link 2.10.2011 21:07 |

| Очень сильно болел, но все равно был онлайн, играл в карты))) Это другое, но мозги здорово разгружает. |

|

link 2.10.2011 21:10 |

| Мото, я тебя не осуждаю))) Давай напиши мне в личку свой скайп. Или я тебе свой. Чего ты не понимаешь, Моto?) Давай спокойнее, все будет нормально. |

|

link 2.10.2011 21:13 |

| Ну кажется, понял твое беспокойство))) Ну когда очень сильно болеешь и врачи бояться, что будет пневмония, то начинают очень сильно лечить. |

| Я тут не умею. Мне лучше дропни эй лайн на moto@beeline.blackberry.com |

|

link 2.10.2011 21:56 |

| Нормально с Мото поговорили. |

|

link 2.10.2011 22:39 |

| Да ну нафиг, лучше наверху) Это я про ветку) |

|

link 2.10.2011 22:41 |

| или сверху?) |

| Неисправимый жгун. (Шютка) |

|

link 2.10.2011 22:46 |

| Мото, вьемся))) Взовьемся?))) |

|

link 2.10.2011 22:51 |

| пора прикрывать) Лучше сверху))) |

|

link 2.10.2011 23:31 |

| всегда лучше, чтобы сверху) |

|

Кирилл, "Выходи! Выходи, подлый трус!" |

|

link 3.10.2011 6:14 |

| а о чем ветка-то? |

| О качестве vs. количестве |